"La Parrocchia è una casa di fratelli, resa accogliente dalla Carità"

"La Parrocchia è una casa di fratelli, resa accogliente dalla Carità"Giovanni Paolo II alla Comunità di Torre Spaccata

Diocesi di Roma

S. MARIA REGINA MUNDI

Padri Carmelitani della Provincia Italiana

L'ANNO LITURGICO: la Quaresima [vai] e il Mercoledì delle ceneri [vai]

Storia e significato

Storia e significato

La Quaresima è uno dei tempi forti che la Chiesa cattolica celebra lungo l'anno liturgico.

È il periodo che precede la celebrazione della Pasqua, dura quaranta giorni, ed è caratterizzato dall'invito insistente alla conversione a Dio.

Sono pratiche tipiche della Quaresima il digiuno e altre forme di penitenza, la preghiera più intensa e la pratica della carità.

È un cammino di preparazione a celebrare la Pasqua che è il culmine delle festività cristiane.

La durata della Quaresima è di quaranta giorni anche se, facendo il semplice calcolo matematico, in realtà si arriva a quarantaquattro giorni.

Alla fine del IV secolo la Quaresima iniziava di domenica (1 giorno), durava cinque settimane complete (5x7=35 giorni) e si concludeva il giovedì della settimana santa (altri 4 giorni), per un totale di quaranta giorni esatti.

Poi alla fine del V secolo l'inizio venne anticipato di quattro giorni, al mercoledì precedente (Mercoledì delle ceneri), per compensare l'esclusione delle domeniche che, essendo la celebrazione del Risorto, non rientrano nella Quaresima.

Nella determinazione della durata ebbe grande peso il numero quaranta che ricorre nell'Antico Testamento molte volte. Le risonanze principali che hanno a che fare con la Quaresima sono:

- i quaranta giorni del diluvio universale (Genesi 7,4.12.17;8,6)

- i quaranta giorni passati da Mosè sul monte Sinai (Esodo 24,18; Deuteronomio 9,9.11.18.25;10,10)

- i quaranta giorni che durarono gli esploratori ebrei per esplorare la terra in cui sarebbero entrati (Numeri 13,25)

- i quaranta giorni camminati dal profeta Elia per giungere al monte Oreb (1Re)

- i quaranta giorni di tempo che, nella predicazione di Giona, Dio dà a Ninive prima di distruggerla(Giona 3,4)

Un altro riferimento significativo sono i quaranta anni trascorsi da Israele nel deserto (Deuteronomio 2,7): è il tempo della prova a cui YHWH sottopone il popolo d'Israele, tempo di purificazione, tempo in cui rinasce una nuova generazione fedele a Dio.

Nel Nuovo Testamento ci sono alcuni passi chiave nei quali si parla di quaranta giorni:

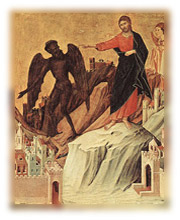

- i quaranta giorni che Gesù passò nel deserto (Matteo 4,2; Marco 1,13; Luca 4,2)

- i quaranta giorni in cui Gesù ammaestrò i suoi discepoli tra la resurrezione e l'Ascensione (Atti 1,3)

Caratteristiche principali

Il carattere originario della Quaresima fu riposto nella penitenza di tutta la comunità cristiana e dei singoli, protratta per quaranta giorni.

La celebrazione della Pasqua nei primi tre secoli della vita della Chiesa non aveva un periodo di preparazione. La comunità cristiana viveva così intensamente l'impegno cristiano fino alla testimonianza del martirio da non sentire la necessità di un periodo di tempo per rinnovare la conversione già avvenuta col Battesimo.

Nel IV secolo, l'unica settimana di digiuno era quella che precedeva la Pasqua.

L'uso di iscrivere i peccatori alla penitenza pubblica quaranta giorni prima di Pasqua, determinò la formazione di una quadragesima (Quaresima ) che cadeva nella VI Domenica prima di Pasqua.

Dal momento poi che la Domenica non si celebravano riti penitenziali, si fissò questo atto al Mercoledì precedente.

Ogni Mercoledì era infatti giorno di digiuno. Ecco quindi la nascita del Mercoledì delle ceneri.

Sappiamo come la disciplina penitenziale della Quaresima interpretava nei secoli passati con realistica severità il bisogno da parte del cristiano di espiare le proprie colpe.

Il vero digiuno è rinuncia a ciò che ingombra il cammino verso Dio e rende meno generoso il nostro servizio al Signore e ai fratelli.

La Quaresima deve manifestare la tensione spirituale di un popolo penitente, che attua in sé l'aspetto mortificante del mistero pasquale. La nostra penitenza trae motivo e significato dal battesimo che ci fa morire con Cristo prima di risorgere con Lui, e ci rapporta alla confessione, dove muore la morte e risorge la vita, preparandoci all’Eucaristia. La penitenza ci aiuta così a vedere la vita cristiana in una concezione più unitaria e a renderci conto che ogni atto da noi compiuto è sempre manifestazione e attuazione del mistero pasquale.

Lo stesso san Pietro, inaugurando l'evangelizzazione nel giorno della Pentecoste invita, allo stesso modo del Battista e di Gesù, alla penitenza per l'avvento del regno di Dio: «Fate dunque penitenza e convertitevi, perché siano cancellati i nostri peccati... e il Signore mandi a voi... Gesù».

Il carattere battesimale della Quaresima è dato dal fatto che, per il battesimo, il mistero pasquale di Cristo è diventato il mistero pasquale del cristiano. Per mezzo del battesimo infatti siamo stati inseriti, innestati e incorporati vitalmente in Cristo e nella Chiesa, divenendo così protagonisti responsabili della storia della salvezza che ora si compie nel mondo.

Il carattere battesimale della Quaresima è dato dal fatto che, per il battesimo, il mistero pasquale di Cristo è diventato il mistero pasquale del cristiano. Per mezzo del battesimo infatti siamo stati inseriti, innestati e incorporati vitalmente in Cristo e nella Chiesa, divenendo così protagonisti responsabili della storia della salvezza che ora si compie nel mondo.

Per risvegliare in noi la coscienza battesimale la Chiesa, durante la Quaresima, seguendo il Vangelo di san Giovanni, ci presenta il mistero pasquale attraverso la simbologia dell'acqua, della luce e della vita, quale risulta dai tre importanti episodi evangelici della Samaritana, del cieco nato e della risurrezione di Lazzaro. Questi tre temi fondamentali ci aiutano a capire la storia della nostra salvezza strettamente legata a questi "segni" eminentemente battesimali: acqua, luce, vita.

Nella sacra scrittura l'acqua diventa facilmente il segno della provvidenza di Dio verso il suo popolo; e la sua privazione è intesa come un castigo.

Ma del tutto singolare è il rapporto dell’acqua col battesimo: le acque primordiali su cui aleggia lo Spirito Santo, il diluvio, il Mar Rosso, l’acqua del deserto, Naaman che si lava nel Giordano e guarisce: tutti i Padri della Chiesa hanno illustrato il battesimo in base a queste prefigurazioni.

Il tema della luce acquista tutta la sua forza di significato e di espressione se si tiene conto che anticamente il battesimo era di solito chiamato «illuminazione» e i battezzati «illuminati».

Il rapporto luce-battesimo viene messo in evidenza oltre che nel celebre episodio della guarigione del cieco nato, anche nella celebrazione della veglia pasquale.

La simbologia del cero è fin troppo evidente, tanto più che la stessa liturgia s’incarica di farlo con chiarezza nel canto dell’Exsultet, che è un vero inno inteso a celebrare Cristo luce e la vittoria della luce sulle tenebre. Per il battesimo siamo diventati figli della luce: dobbiamo camminare come riflettori di luce nel Signore. L'aspetto della vita, culminante nella risurrezione di Lazzaro e più ancora in quella di Cristo, è già presente in alcuni episodi delle Messe Quaresimali.

La vita nuova è l'elemento primo del battesimo, perché lo è nella persona stessa di Cristo.

Per capire ciò, occorre avere una conoscenza viva della morte spirituale, della impotenza a risorgere da soli e della necessità dell'intervento divino: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». La morte spirituale e la risurrezione ci riportano al pensiero di san Paolo secondo il quale, per il battesimo, siamo stati sepolti con Cristo nella morte per risorgere in Lui in una vita nuova. Colui che riesce a morire, attraverso la stessa morte conoscerà e possederà la vita. La Quaresima comincia appunto a presentarci Cristo in lotta con Satana; lotta che va crescendo fino a toccare il culmine nella morte di cuore. Ma è proprio nell'accettazione volontaria e obbediente della morte che Cristo realizza la vittoria sulla stessa morte e ci introduce nella novità di vita.

Come vivere spiritualmente la Quaresima

Tuttavia la penitenza e la mortificazione, pur rappresentando l’aspetto più appariscente della Quaresima , non ne costituiscono tutta l'essenza.

La Quaresima è anzitutto preparazione alla Pasqua. Il mistero della morte e della risurrezione di Cristo comincia ad essere celebrato dai primi giorni della Quaresima e l’intera celebrazione non è che un continuo progredire verso detto traguardo glorioso.

«Saliamo a Gerusalemme», diceva Gesù ai suoi discepoli, all'approssimarsi della Pasqua.

Anche per noi, prepararci alla Pasqua significa abbandonare le morte vie del vizio e del peccato, e salire con Gesù verso la montagna di Dio e consacrarci a Lui in amore. Intesi in questo senso, i testi della liturgia Quaresima le sono un invito non alla tristezza, ma alla gioia dello spirito. Anche Gesù ci dice che, quando uno digiuna, deve ungersi il capo di profumo. infatti i sacrifici che il Signore ci chiede non hanno lo scopo di farci soffrire, ma di portarci all'amore. Il "sacrificio" in senso ascetico non consiste soltanto nel fare qualche cosa che costa, ma nel proposito fermo di amare, costi quel che costi.

La Quaresima non mira unicamente a renderci più mortificati, ma più ardenti nell'amore di Dio e del prossimo, malgrado i sacrifici che perciò saranno necessari. Intesa in questo senso, la Quaresima deve durare non quaranta giorni, ma tutta la vita.

Sempre infatti dobbiamo essere disposti a lasciar cadere ciò che non giova all'eternità, se vogliamo dare la mano a Cristo risorto, per camminare con lui verso la casa del Padre.

Il Mercoledì delle ceneri

Il Mercoledì delle ceneri

Originariamente il sacramento della penitenza non era celebrato secondo le modalità attuali.

La celebrazione delle ceneri nasce a motivo della celebrazione pubblica della penitenza e costituiva infatti il rito che dava inizio al cammino di penitenza dei fedeli colpevoli di certi peccati soggetti alla pubblica penitenza della Chiesa.

In questo giorno, prima della Messa, essi si presentavano in chiesa dove stava raccolto tutto il popolo, i sacerdoti ricevevano la confessione dei loro peccati, quindi li vestivano di cilici e spargevano sulle loro teste la cenere. Dopo questa cerimonia, il clero ed il popolo si prostravano a terra, mentre ad alta voce venivano recitati i sette salmi penitenziali.

Successivamente aveva luogo la processione, durante la quale i penitenti camminavano a piedi scalzi. Di ritorno, erano solennemente cacciati fuori dalla chiesa dal Vescovo, che diceva loro: "Vi scacciamo fuori dal recinto della Chiesa a causa dei vostri peccati e delitti, come fu scacciato fuori dal Paradiso il primo uomo Adamo a causa della sua trasgressione".

Poi il clero cantava diversi Responsori tratti dal Genesi, dov'erano ricordate le parole del Signore che condannava l'uomo ai sudori ed al lavoro sulla terra, ormai maledetta a causa sua. Quindi venivano chiuse le porte della Chiesa, affinché i penitenti non ne passassero più le soglie fino al Giovedì Santo, giorno nel quale ricevevano solennemente l'assoluzione.

Dopo il XII secolo, la penitenza pubblica cominciò a cadere in disuso; ma l'uso d'imporre in questo giorno le ceneri a tutti i fedeli divenne sempre più generale e prese posto fra le cerimonie essenziali della Liturgia Romana.

È difficile dire esattamente in quale epoca si produsse tale evoluzione. Sappiamo solo che nel Concilio di Benevento (1091) Urbano II ne fece un obbligo a tutti i fedeli. L'attuale cerimonia è descritta negli Ordines del XII secolo; le antifone, i responsori e le preghiere della benedizione delle Ceneri erano già in uso fra l'VIII e il X secolo.

Una volta i cristiani si avvicinavano a piedi nudi a ricevere l'ammonimento e, ancora nel XII secolo, lo stesso Papa, per recarsi da S. Anastasia a S. Sabina, dov'è la Stazione Quaresimale, faceva tutto il percorso senza calzatura, come pure i Cardinali che l'accompagnavano.

Poi la Chiesa mitigò questo rigore esteriore; ma continuò a dare valore ai sentimenti interni che deve produrre in noi un rito così espressivo.

La teologia biblica rivela un duplice significato dell'uso delle ceneri.

Anzitutto sono segno della debole e fragile condizione dell'uomo.

Abramo rivolgendosi a Dio dice: "Vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere..." (Gn 18,27). Giobbe riconoscendo il limite profondo della propria esistenza, con senso di estrema prostrazione, afferma: "Mi ha gettato nel fango: son diventato polvere e cenere" (Gb 30,19).

In tanti altri passi biblici può essere riscontrata questa dimensione precaria dell'uomo simboleggiata dalla cenere (Sap 2,3; Sir 10,9; Sir 17,27).

Ma la cenere è anche il segno esterno di colui che si pente del proprio agire malvagio e decide di compiere un rinnovato cammino verso il Signore.

Particolarmente noto è il testo biblico della conversione degli abitanti di Ninive a motivo della predicazione di Giona: "I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, dal più grande al più piccolo. Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere" (Gio 3,5-9).

La sacra funzione incomincia con la benedizione delle ceneri, ottenute dalle Palme benedette l'anno prima nella Domenica che precede la Pasqua. La nuova benedizione ch'esse ricevono in questa circostanza ha lo scopo di renderle più degne del mistero di contrizione e di umiltà che stanno a significare.

Due sono le formule di imposizione: "Ricordati che sei polvere, e in polvere ritornerai" e "Convertitevi, e credete al Vangelo"; l'antica formula (“Ricordati che sei polvere...”) è strettamente legata al gesto di versare le ceneri, mentre la nuova formula (“Convertitevi...”) esprime meglio l'aspetto positivo della Quaresima che con questa celebrazione ha il suo inizio.

Il rito dell'imposizione delle ceneri, pur celebrato dopo l'omelia, sostituisce l'atto penitenziale della messa; possono essere imposte in tutte le celebrazioni eucaristiche del mercoledì ma sarà opportuno indicare una celebrazione comunitaria "privilegiata" nella quale sia posta ancor più in evidenza la dimensione ecclesiale del cammino di conversione che si sta iniziando.

[redazione di materiale tratto da: lachiesa.it - it.wikipedia.org - elledici.org]

Tel. (39) 06 263798 - Fax (39) 06 23269025 - parrocchia@mariareginamundi.org